Rangkaian acara kurban di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, saat Idul Adha 1438 H pada 1 September 2017 menjadi pengalaman menarik bagi Tim Jelajah Terumbu Karang Kompas.

Lapangan desa di kaki bukit hari itu dijejali ratusan anggota jemaah yang memadati puluhan lubang penyembelihan hewan kurban. Acara penyembelihan dilakukan secara cepat agar darah hewan kurban yang tertumpah tidak mengundang komodo turun ke desa.

Sebelum acara dimulai, warga yang hendak berkurban telah menunggu di lapangan sambil memegangi tali kambing masing-masing. Mereka berdiri di dekat lubang penyembelihan yang disiapkan. Badan kambing-kambing tersebut dibalut kain putih seperti memakai sarung.

Tunggu saja sampai siang sebentar, komodo pasti turun ke sini karena sudah mencium bau darah kambing.

Kaum perempuan membawa nampan yang berisi minyak kemiri, sisir, cermin, ceret kecil berisi air, dan sebilah parang. Menurut tradisi setempat, setiap kambing yang akan dikurbankan harus didandani dengan meminyaki bulu di bagian kepalanya, disisir, lalu diperlihatkan mukanya melalui cermin.

Setelah semua ritual dilalui, kambing diserahkan kepada tukang sembelih yang tidak lain adalah imam atau pemuka agama di Desa Komodo. Selanjutnya, kambing dibaringkan di tanah dengan posisi leher berada di mulut lubang. Tukang sembelih meletakkan parangnya di atas leher kambing sambil bertakbir bersama pemilik kurban dan kerabat yang mengelilingi kambing kurban.

Lalu, satu per satu kambing yang sudah disembelih ditarik dan diganti dengan kambing yang baru. Semua dilakukan dengan cepat sehingga acara penyembelihan sudah selesai ketika hari baru beranjak siang.

“Kambing-kambing ini harus cepat dibersihkan dari lapangan karena kalau sampai siang sedikit, bisa mengundang komodo turun. Apalagi sekarang anginnya bertiup ke arah bukit yang menjadi tempat hidup komodo. Tunggu saja sampai siang sebentar, komodo pasti turun ke sini karena sudah mencium bau darah kambing. Kalau kambing-kambing yang lagi makan di atas bukit itu turun dan lari ke kampung, itu tanda komodo sudah mau turun,” tutur seorang warga sembari menunjuk beberapa ekor kambing yang sedang berjalan ke atas bukit.

Saudara kembar

Pulau Komodo merupakan salah satu habitat utama komodo. Jauh sebelum reptil raksasa ini populer dan dikenal masyarakat dunia, nenek moyang warga Desa Komodo telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan komodo. Hingga sekarang, penduduk asli masih percaya bahwa komodo adalah saudara kembar mereka.

Kepercayaan ini berakar pada legenda Putri Komodo yang menceritakan bahwa zaman dulu di tanah Komodo telah lahir sepasang makhluk hidup. Yang laki-laki berwujud manusia, sedangkan yang perempuan berwujud komodo.

Dari legenda ini, lahirlah salah satu nama lokal komodo, yaitu sebai yang artinya sebelah, yang dimaknai sebagai saudara kembar. Selain sebai, masyarakat lokal juga menyebut komodo dengan nama ora. Kedua nama ini sudah populer di Pulau Komodo sejak lama, jauh sebelum Peter Ouwens, kurator dari Museum Zoologi Bogor, memberikan nama ilmiah Varanus komodoensis (1912) kepada reptil raksasa yang ditemukan seorang perwira Belanda, JKH van Steyn, pada 1911 itu.

Taman nasional

Kehadiran Taman Nasional Komodo (TNK) yang dibentuk pada 1980 dilatari semangat untuk melindungi komodo beserta habitat dan ekosistemnya di alam bebas. Sebelum taman nasional dibentuk, upaya perlindungan komodo dilakukan sejak sebelum Indonesia merdeka.

Pada 1915, Kesultanan Bima sudah mengeluarkan surat keputusan untuk melindungi komodo. Sayangnya, tidak ada informasi yang jelas seperti apa bentuk perlindungan yang diberikan kesultanan terhadap komodo.

Tahun 1926, keluar Besluit van het Zelfbestuur van het Landschap Manggarai dari Kepala Pemerintahan Manggarai tentang pembentukan suaka satwa. Aturan ini kemudian dilanjutkan oleh Residen Flores yang saat itu berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Setelah lebih dari satu dasawarsa, pemerintah menambah kawasan suaka satwa di luar Pulau Komodo. Melalui Zelfbestuur van Manggarai Verordening Nomor 32 Tahun 1938, Pulau Rinca dan Pulau Padar yang berada di sekitar Pulau Komodo dijadikan sebagai bagian dari kawasan suaka satwa dengan pertimbangan satwa ini juga hidup di kedua pulau tersebut.

Pada 1965, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehutanan menetapkan Pulau Komodo sebagai kawasan suaka margasatwa dengan luas kawasan 31.000 hektar. Status Pulau Rinca dan Pulau Padar yang menjadi bagian dari suaka satwa dalam aturan sebelumnya dibatalkan. Pemerintah kelihatannya ingin lebih konsentrasi untuk melindungi, memelihara, dan menjaga komodo hanya di Pulau Komodo yang mulai terancam punah lantaran populasinya terus berkurang.

Pengintegrasian wilayah darat dan perairan menjadi satu kawasan konservasi dengan penambahan luas yang signifikan, yaitu dari 31.000 hektar pada 1980 menjadi 173.000 hektar.

Sementara Pulau Padar dan Pulau Rinca dipromosikan sebagai pusat kegiatan pariwisata dengan mengandalkan keberadaan satwa komodo dan keindahan alam yang ada di dalamnya. Tahun 1969, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) El Tari mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan Pulau Padar dan Pulau Rinca sebagai hutan wisata.

Isu konservasi alam yang menjadi persoalan dunia saat itu melahirkan sebuah pertemuan internasional di Bali pada 1980 yang mengangkat topik Startegi Pelestarian Dunia (World Conservation Strategy). Hasil dari pertemuan tersebut adalah pembentukan lima taman nasional di Indonesia oleh Menteri Pertanian pada 6 Maret 1980. Taman Nasional Komodo merupakan salah satu taman nasional yang dibentuk saat itu. TNK memasukkan kembali Pulau Padar dan Pulau Rinca sebagai kawasan konservasi komodo. Kawasan konservasi yang dilindungi di sini hanya mencakup wilayah daratan.

Kepala Tata Usaha Balai Taman Nasional Komodo Dwi Putro Sugiarto menjelaskan, pembentukan TNK tahun 1980 merupakan penunjukan kawasan yang masih indikatif. “Baru di atas kertas saja. Belum ada penandaan fisik di lapangan berupa pilar-pilar batas kawasan,” kata Dwi. Penunjukan indikatif ini kemudian diikuti dengan pembuatan payung hukum, survei lapangan, dan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di dalam kawasan.

Tahun 1992 merupakan tahun penting dalam sejarah konservasi komodo di TNK. Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 306/Kpts-II/1992 tanggal 29 Februari 1992, pemerintah mengubah fungsi suaka margasatwa untuk Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar dengan luas 40.728 hektar, dan menunjuk perairan laut di sekitarnya dengan luas 132.572 hektar menjadi TNK. Putusan ini mengintegrasikan wilayah darat dan perairan menjadi satu kawasan konservasi dengan penambahan luas yang signifikan, yaitu dari 31.000 hektar pada 1980 menjadi 173.000 hektar.

Sistem zonasi

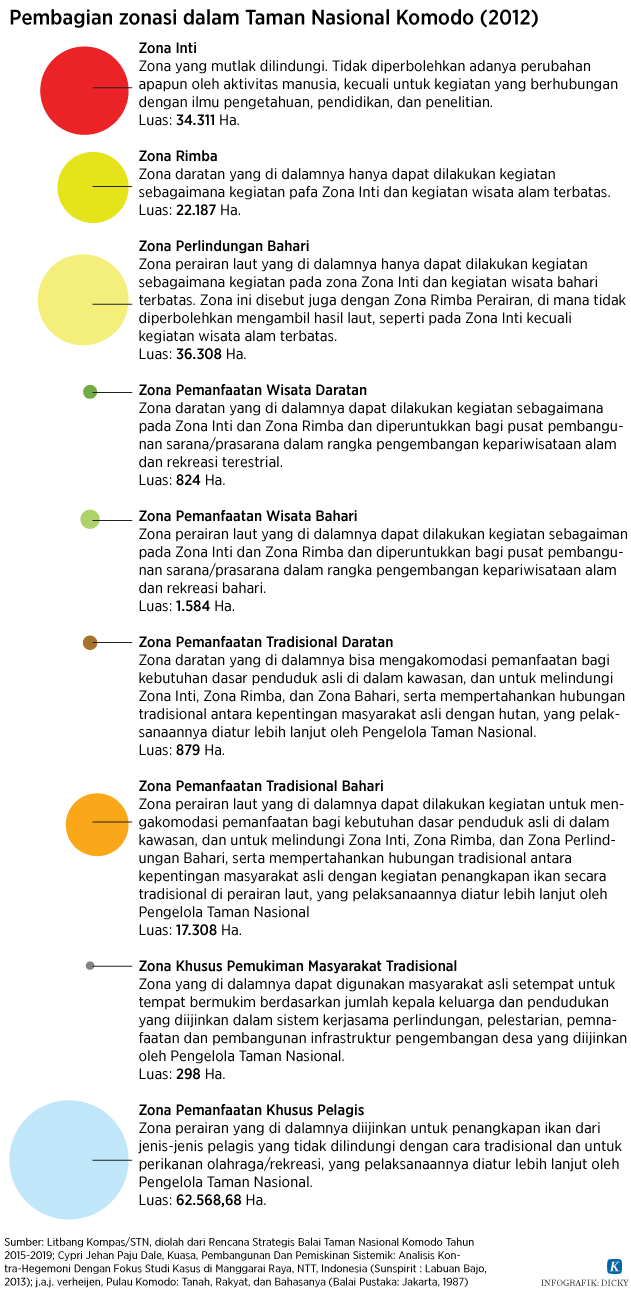

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dinyatakan bahwa pengelolaan taman nasional dilakukan dengan sistem zonasi. Secara sederhana, zonasi taman nasional bisa dikatakan sebagai proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona. “Pembagian wilayah konservasi taman nasional”, ujar Dwi.

Mengacu pada ketentuan tentang zonasi tersebut, tahun 2001 zonasi TNK ditetapkan menjadi 10 zona. Pada 2012, jumlah zona ini menyusut menjadi sembilan. Zonasi tahun 2012 ini yang digunakan sebagai acuan pengelolaan TNK sampai sekarang.

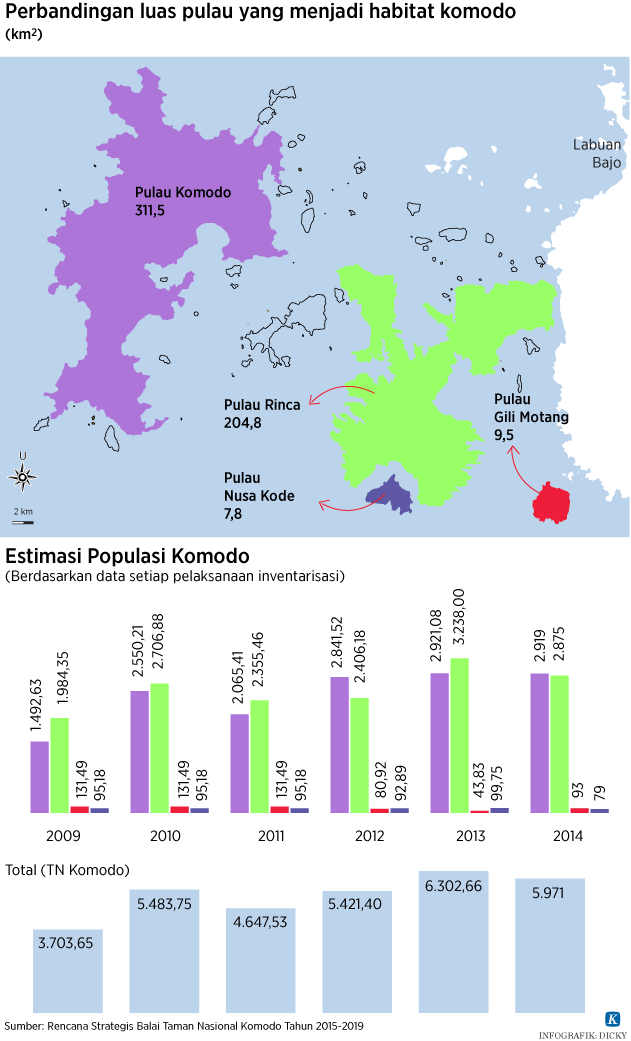

TNK terletak di antara Pulau Sumbawa dan Flores, perbatasan Provinsi NTT dan Provinsi NTB. Luas zona inti adalah 31.257,94 hektar, meliputi bagian utara Pulau Komodo dan pulau-pulau Gili Lawa Laut, Gili Lawa Darat, Pulau Kelor, Pulau Bugis, Pulau Merah, Pulau Punya, Pulau Sebita, Pulau Makasar, Pulau Tala, Pulau Indihang, Pulau Soro Masangga. Di bagian selatan Pulau Komodo dan pulau-pulau Nusa Kode, Pulau Serai, Pulau Gili Motang, di bagian barat laut dan selatan Pulau Rinca.

TNK merupakan salah satu kawasan laut paling kaya di dunia, mencakup 1.214 kilometer persegi habitat laut, seperti karang, mangrove, rumput laut, gunung laut, dan teluk yang semi-tertutup. Habitat bagi lebih dari 1.000 spesies ikan, sekitar 260 spesies karang, dan 70 spesies bunga karang.

Menurut Dwi, Balai TNK menjalankan fungsinya dalam menjaga kelestarian komodo dan ekosistemnya. Populasi komodo yang tersebar di Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya selalu dikontrol secara berkala, baik dari aspek jumlah, ketersediaan mangsa, maupun perubahan perilaku. “Komodo di Pulau Komodo dan Rinca cenderung stabil jumlahnya. Sementara di Nusa Kode dan Gili Motang cenderung turun,” ungkapnya.

Masyarakat lokal

Hingga sekarang, belum banyak literatur yang memberikan informasi secara rinci tentang kehidupan masyarakat lokal Pulau Komodo dan sekitarnya. JAJ Verheijen dalam buku Pulau Komodo: Tanah, Rakyat, dan Bahasa (1987) menyebutkan, banyak sekali publikasi diterbitkan, tetapi di dalamnya hampir tidak ada perhatian yang diberikan kepada penduduk yang mendiami pulau itu, kecuali jika ada hubungannya dengan perlindungan sang varanus.

Verheijen mendeskripsikan Pulau Komodo sebagai pulau yang bentuknya berlekuk-liku, bagian yang terpanjang adalah 40 kilometer dan bagian yang terlebar 25 kilometer. Sementara penduduk Komodo menyebut diri mereka ata Modo, yaitu orang Modo. Pulaunya mereka sebut tana Modo dan bahasanya mereka namakan wana Modo.

Kalau dapat rusa, dagingnya diambil. Kulit, tulang, dan jeroan ditinggalkan untuk makanan komodo.

Pulau Komodo menjadi sasaran kunjungan sarjana dan wisatawan setelah ditemukannya kadal raksasa ini pada 1912. Penemuan ini menjadikan Pulau Komodo terkenal di seantero dunia. Nama komodo terus mendunia, sementara penduduk lokal yang dipercaya sebagai saudara kembarnya justru dibiarkan merana. Sayangnya, di tengah upaya pemerintah mempromosikan Komodo sebagai destinasi wisata dunia, hasil dari pariwisata tersebut belum dinikmati masyarakat Komodo.

Orang Komodo dahulu memenuhi kehidupan mereka dengan cara berburu dan meramu. Mereka hidup secara berkelompok dan sporadik. Dari penelitian Verheijen tahun 1970-an, terungkap bahwa di Desa Komodo hanya ada 69 rumah, dalam Dusun Nggaro ada tujuh rumah, dan di tengah-tengah kebun ada lagi empat rumah, dan di luar itu masih ada lagi empat rumah.

Kepala Desa Komodo H Aksan (61) mengungkapkan, dirinya masih menyaksikan kebiasaan masyarakat Komodo berburu hingga tahun 1975. “Kalau dapat rusa, dagingnya diambil. Kulit, tulang, dan jeroan ditinggalkan untuk makanan komodo,” ucap Aksan ketika ditemui di rumahnya di Desa Komodo. Semua orang Komodo yang berburu pasti akan menyisakan bagian-bagian tubuh rusa yang sudah diburu sebagai cara untuk memberi makan komodo.

Masyarakat mulai berhenti berburu pada 1975 karena Pulau Komodo dijadikan kawasan cagar alam untuk konservasi komodo. Menurut Aksan, selepas berburu, masyarakat mencoba membuka kembali kebun-kebun mereka yang ditinggalkan di gunung. Upaya masyarakat ini dilarang lantaran lokasi kebun mereka juga masuk ke dalam kawasan cagar alam.

Memilih laut

Untuk bertahan hidup, masyarakat lalu memilih laut menjadi ladang, sekaligus tempat berburu mereka yang baru. Awalnya mereka menangkap ikan dengan menggunakan tangan atau alat berburu, yaitu tombak, parang, dan pisau. Ada juga yang menggunakan tuba, sejenis tumbuhan beracun yang biasa digunakan untuk membius ikan.

Karena mata pencarian berubah, orang-orang Komodo yang dulunya tinggal di kebun-kebun mereka yang berada di gunung pelan-pelan membangun rumah di pesisir pantai. Dalam bukunya, Verheijen (1987) menyebutkan, banyak penduduk asli Komodo yang tinggal di pesisir pantai dan hidup dari tangkapan ikan-ikan kecil yang hidup di air dangkal dan binatang laut lainnya.

Meski tempat tinggal mereka di pesisir, teknologi penangkapan ikan mereka sangat sederhana dan relatif tidak berkembang. Cara menangkap ikan hanya dilakukan dengan membuat perangkap di air dangkal atau meracuni ikan dengan tuba. Penangkapan ikan dilakukan secara individual hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Adaptasi masyarakat

Teknologi penangkapan ikan lebih maju baru diperkenalkan oleh orang-orang Bugis, Bajo, dan Bima yang menggunakan sampan, pukat, dan bagan. Metode penangkapan ikan juga dilakukan secara komunal.

Penduduk Pulau Komodo mengubah mata pencarian mereka dari berburu dan meramu, lalu berkebun, hingga menjadi nelayan. Profesi nelayan benar-benar dilakoni oleh seluruh masyarakat Komodo hingga pertengahan 1990.

“Masyarakat Komodo 100 persen menjadi nelayan dari tahun 1993 hingga 1996. Tahun 1997, sebanyak 115 dari 400 kepala keluarga beralih ke industri kreatif, yaitu menjadi perajin patung komodo, pedagang suvenir, atau penyedia perahu wisata. Yang masih setia menjadi nelayan tinggal 40 sampai 50 orang,” tutur Aksan.

Masyarakat memiliki pengalaman pahit ketika wilayah perairan Komodo dimasukkan menjadi bagian dari kawasan konservasi TNK. Hampir separuh warganya kehilangan mata pencarian lantaran laut yang selama ini menjadi tempat mereka mencari ikan ditutup karena menjadi zona inti TNK.

Penduduk yang tetap menjadi nelayan terpaksa menangkap ikan di zona pemanfaatan yang lokasinya lebih jauh dari lokasi tangkapan mereka sebelumnya.

Iskadi (52) adalah salah satu warga Komodo yang tetap bertahan menjadi nelayan ketimbang terjun ke dunia pariwisata. Alasannya, selain tidak berminat karena tidak punya keahlian, nelayan adalah profesi warisan dari orangtua yang harus tetap dilanjutkan.

Sejak perairan Komodo masuk TNK, lokasi tangkapan Iskadi berpindah sekitar 5 kilometer dari tempat biasanya. Perpindahan ini membawa konsekuensi meningkatnya biaya operasional dua kali lipat dari biasanya.

“BBM (bahan bakar minyak) di sini Rp 11.000 per liter. Kalau beli di Labuan Bajo, harganya Rp 8.000 per liter. Sekali beli 10 liter untuk lima hari. Belum lagi biaya buat makan minum kalau melaut. Semuanya jadi naik karena tambah jauh,” ujar Iskadi.

Meski demikian, tangkapan nelayan di Komodo cukup berlimpah sehingga masih cukup untuk menutupi biaya operasional. Menurut pengalaman Iskadi, kalau musim ikan (Agustus-Mei) dirinya bisa mendapat 50 kilogram ikan per hari. Artinya, dalam 10 hari, Iskadi bisa mendapat ikan sebanyak 500 kg atau setengah ton. “Tapi, akhir-akhir ini jumlah tangkapan sudah tidak menentu per hari, kadang lebih dari 50 kg, kadang kurang,” katanya.

Sementara itu, warga yang memilih beralih profesi kebanyakan terjun ke industri pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Berdasarkan pengamatan Aksan, sejak 1997 warga mulai mencoba usaha baru di sektor pariwisata.

Mereka yang memiliki kemampuan mengukir mencoba membuat patung miniatur komodo dari kayu waru yang pohonnya banyak tumbuh di Pulau Komodo. Usaha ini banyak diminati warga sehingga lambat laun berkembang menjadi industri rumah tangga di sini. Patung komodo yang sudah jadi dijual sendiri.

“Dulu, mereka banyak yang pergi ke Labuan Bajo untuk menawarkan patung-patung komodo kepada wisatawan atau toko-toko suvenir,” ucap Aksan.

Geliat wisata

Warga yang tidak memiliki keterampilan mengukir lebih memilih menjadi penyedia perahu sebagai alat transpor untuk menjemput wisatawan dari Labuan Bajo atau mengantar wisatawan berkeliling ke pulau-pulau di sekitar Komodo.

Karena itulah, perahu-perahu warga Komodo banyak yang diperbaiki, dibersihkan, dan didandani dengan cat yang baru hingga dirombak bentuknya untuk melayani wisatawan.

Usaha lain yang muncul di Komodo sekarang ini terkait dengan berkembangnya homestay atau penginapan untuk wisatawan. Menurut Aksan, saat ini di Desa Komodo sudah ada sekitar 20 homestay dengan harga yang bervariasi.

“Paling mahal Rp 200.000 per malam. Makan minum ikut dengan tuan rumah. Ada yang kamar mandinya dibuat khusus, ada juga yang masih gabung. Soal tempat tidur, ada yang sudah menyediakan kamar, ada yang hanya pake kasur ditaruh di ruang tamu atau ruang keluarga,” kata Aksan.

Hal yang sama terlihat di Pulau Rinca meski jumlah homestay-nya lebih sedikit daripada di Pulau Komodo. Keterlibatan masyarakat dalam pariwisata di Rinca relatif lebih lamban dibandingkan Komodo. Menurut Kepala Desa Pasir Panjang Muchtar (55), di Pulau Rinca, keinginan warga desanya untuk beralih profesi dari nelayan ke industri pariwisata belum begitu lama.

“Yang jual suvenir baru satu orang. Homestay baru satu-dua rumah,” kata Muchtar. Padahal, menurut Aloysius Sahu (57), pengawas TNK di Pulau Rinca, kunjungan wisatawan ke Pulau Rinca melalui Loh Buaya cukup banyak belakangan ini.

Kebanyakan wisatawan mancanegara ketimbang wisatawan domestik. “Mereka biasanya turun ke sini hanya mau melihat komodo dan kehidupan masyarakat di sini. Setelah itu, baru ke Padar dan tempat lain,” ujarnya.

Fenomena peralihan profesi secara drastis di Komodo menunjukkan kemampuan masyarakat beradaptasi menghadapi tekanan regulasi yang berubah cepat. Mereka seolah dipaksa untuk terjun ke industri pariwisata tanpa bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Orang-orang ini memperoleh pengetahuan dari pengalaman langsung sebagai penyedia kebutuhan wisatawan.

Kemampuan beradaptasi ini juga menandai proses evolusi yang panjang dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat Komodo saat ini. Hal yang paling nyata dari perubahan di Pulau Komodo adalah terbentuknya satu permukiman dengan bentuk bangunan yang beragam.

Bangunan rumah di Komodo masih didominasi rumah panggung yang menjadi ciri bangunan asli masyarakat di sini. Ada juga warga yang sudah membangun rumah dari batu dan semen secara permanen.

Menurut Aksan, desanya sekarang sudah memiliki 350 bangunan rumah. Selain itu, ada 2 bangunan SD negeri, 1 bangunan SMP negeri, 1 bangunan pendidikan anak usia dini (PAUD), dan 1 bangunan puskesmas pembantu. Saat ini warga sedang memperjuangkan pembangunan gedung SMA untuk menampung lulusan SMP yang selama ini harus menempuh pendidikan SMA di luar Pulau Komodo, terutama Bima dan Labuan Bajo. (SULTANI/LITBANG KOMPAS)