Tiga pulau utama dalam kawasan Taman Nasional Komodo, yakni Komodo, Rinca, dan Padar, sedang menghadapi serbuan wisatawan. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia untuk menyaksikan langsung komodo (Varanus komodoensis), kadal raksasa purba yang hidup sejak 40 juta hingga 60 juta tahun lalu.

Kadal purba. Julukan itu jelas memukau dan membangkitkan rasa ingin tahu siapa pun. Meski era awal hidup komodo antara 40-60 juta tahun lalu, sebagaimana dikemukakan W Douglas Burden dalam buku Komodo the Living Dragon yang ditulis Dick Lutz dan J Marie Lutz (1991), dinilai terlalu cepat. Mengapa? Karena keberadaan nenek moyang komodo dapat dilacak dari masa “Cretaceous” yang terbentang antara 70 juta tahun hingga 135 juta tahun silam.

Di dalam buku Komodo the Living Dragon itu pula disebutkan bahwa genus awal Varanidae, yang merupakan moyang langsung pertama komodo, muncul sekitar 70 juta tahun hingga 100 juta tahun lalu. Diprediksi, kemunculan pertama kali itu justru di daratan Eurasia.

Walau demikian, pengetahuan dan fakta komodo sebagai kadal tertua, dan—tentu saja—sebagai kadal terbesar di dunia, ternyata belum tentu memikat wisatawan. Ada sebagian wisatawan yang sama sekali tidak peduli dengan asal-usul komodo, dan itulah perilaku wisatawan domestik. Sebagian besar wisatawan domestik bahkan hanya butuh swafoto sebagai bukti eksistensi mereka di Taman Nasional Komodo. Selanjutnya, mereka berlalu tanpa banyak bertanya.

Bagaimana dengan wisatawan mancanegara? ”Selain trekking, wisatawan mancanegara cenderung membekali diri dengan lebih banyak bacaan dan informasi. Mereka juga relatif lebih banyak bertanya kepada para pemandu,” kata Kepala Balai Taman Nasional Komodo Sudiyono.

Namun, apa pun perbedaan perilaku para wisatawan, yang jelas total jumlah wisatawan telah memberikan tekanan pada daerah kunjungan wisata. Apalagi, jika kunjungan tersebut hanya terkonsentrasi pada satu atau sejumlah lokasi. ”Katakanlah ada 2.000 pengunjung. Nah, jika semua berkumpul di Loh Liang (pintu utama kawasan wisata Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo) atau di Pulau Komodo, maka lingkungan rusak jika mereka tidak terdistribusi,” ujar Sudiyono.

Tekanan berat pada lingkungan terlihat ketika Kompas mengunjungi Loh Liang pada Kamis (31/8). Menjelang petang hari, tatkala sejumlah pedagang suvenir khas Komodo pun telah bersiap-siap pulang, ternyata masih ada wisatawan yang trekking sambil berswafoto bersama komodo.

Hingga kini, sayangnya, belum diketahui maksimal daya tampung Pulau Komodo dan pulau-pulau lain, selama satu sesi atau satu hari kunjungan. Sudiyono mengakui, daya dukung lingkungan terhadap maksimal pengunjung (carrying capacity) masih dihitung dan dikaji. Kajian ini penting untuk mengetahui seberapa besar tekanan yang dihasilkan terhadap lingkungan hidup dan ekosistem komodo. Termasuk tekanan oleh penduduk lokal di sejumlah pulau yang dihuni komodo.

Hasil kajian tentang daya dukung lingkungan itu kelak akan berguna untuk pengaturan kunjungan wisatawan ke obyek-obyek di kawasan Taman Nasional Komodo. Saat ini, bahkan sedang diinventarisasi lokasi-lokasi kunjungan wisata lain di dalam kawasan tersebut. Di antaranya, kata Sudiyono, adalah kawasan Pulau Sembilan dan Pulau Singa, yang cenderung belum dieksplorasi.

Ketika hasil kajian itu diimplementasikan, termasuk dengan edukasi terhadap wisatawan dan operator wisata, diyakini jumlah wisatawan yang berkunjung takkan membebani lingkungan hidup. Sebaliknya, meski jumlah wisatawan sedikit, tapi jika tanpa edukasi, hal itu akan berpotensi merusak lingkungan.

”Soal pariwisata ini adalah hal yang baru (bagi pengelola Taman Nasional Komodo), jadi kami akan coba,” kata Sudiyono.

Ditambahkannya, salah satu kekurangan yang dihadapi saat ini adalah belum adanya pedoman rencana induk pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Di dalam draf rencana induk pariwisata Taman Nasional Komodo termasuk pula target kunjungan hingga 500.000 wisatawan pada tahun 2019.

Dalam rencana induk itu, Sudiyono juga berhadap ada berbagai skema, termasuk pengelolaan kunjungan dan sampah yang dihasilkan. Selain itu, sejumlah destinasi wisata lain di NTT harus dapat dioptimalkan. Dengan demikian, wisatawan dapat ”diatur” untuk mampir terlebih dahulu di destinasi-destinasi wisata itu sambil menanti giliran ke Taman Nasional Komodo.

Tanpa antre

Pengaturan bagi wisatawan selama ini memang baru sebatas rencana. Padahal, tanpa pengaturan, sering kali sejumlah titik penyelaman favorit, seperti di Shotgun dan Batu Bolong, ”dikepung” oleh kelompok-kelompok penyelam. Mereka bahkan kerap menanti di permukaan laut dengan tidak sabar.

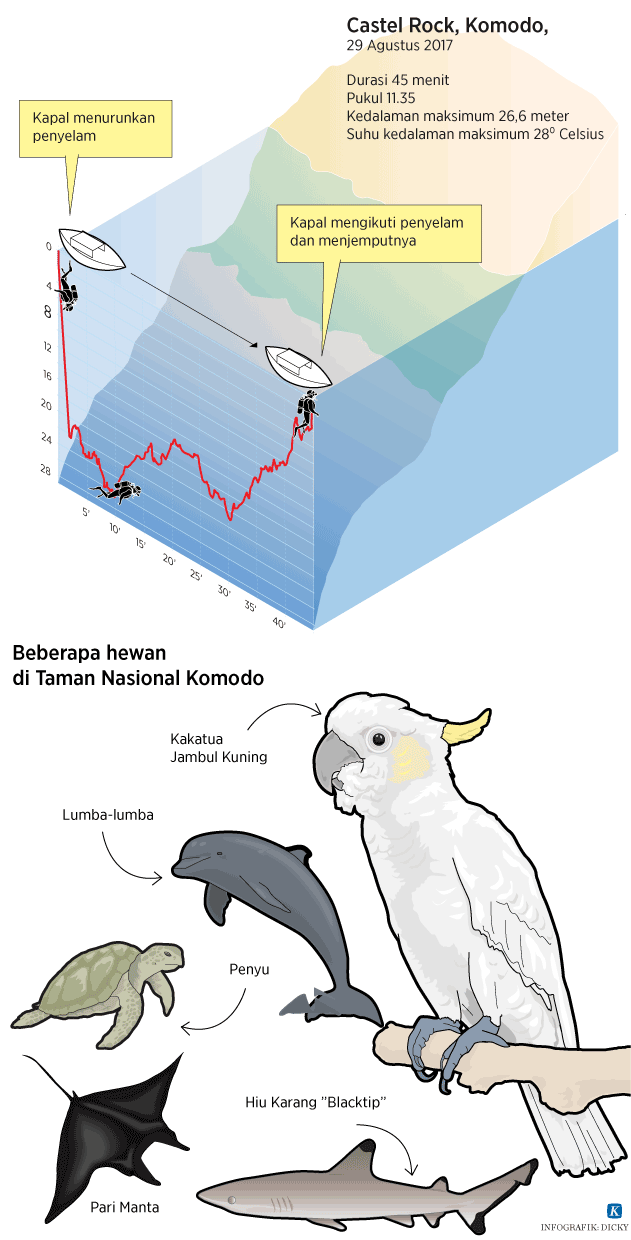

Kondisi di bawah laut terkadang juga sangat ramai. Jika tidak jeli, anggota kelompok penyelam dapat saja tertukar dengan anggota kelompok lainnya. Keramaian di bawah laut itu sempat dialami Kompas saat menyelam di titik Shotgun, Selasa (29/8).

Kompas menyaksikan kelompok-kelompok penyelam datang dengan sejumlah perahu kecil yang mengantarkan mereka dari kapal-kapal wisata besar menuju titik penyelaman. Awalnya, mereka semua berkumpul di permukaan laut. Namun, kemudian, seorang penyelam terlihat mengambil risiko dengan mencoba menyelam dari lokasi penyelaman Batu Bolong ketika arus kuat sedang berputar di permukaan. Seandainya ada pengaturan, keselamatan para penyelam tentu lebih terjamin.

Sofia Tedestam, operator jasa penyelaman Dive Komodo di Labuan Bajo, mengakui dibutuhkannya pengaturan bagi penyelam. ”Sebelumnya, ada insiden yang disebabkan terlalu banyaknya orang dalam satu grup penyelaman,” ujarnya. Ketika sebuah kelompok terdiri atas delapan orang, misalnya, jelas dive master kesulitan mengawasi semua anggota tim.

Oleh karena itu, sejumlah operator penyedia jasa penyelaman yang tergabung dalam wadah Dive Operator Community Komodo (DOCK) kini fokus pada isu keselamatan misi penyelaman, dan kelestarian lingkungan di kawasan Taman Nasional Komodo. Mereka juga berupaya meningkatkan keterampilan teknis penyelaman, atau bahkan snorkeling, dalam waktu singkat untuk meminimalkan insiden-insiden yang membahayakan keselamatan jiwa.

Komunitas itu juga punya tim khusus untuk melakukan operasi penyelamatan penyelaman dalam keadaan darurat. ”Karena minat orang ke Komodo relatif besar, dengan keinginan sebagian wisatawan untuk berwisata dengan harga murah, biasanya mereka cenderung tidak serius dengan isu keselamatan, seperti tidak ada jaket pelampung. Itu yang coba diatasi,” kata Robby Rompis (66), seorang pelaku wisata. Robby selama dua tahun terakhir mengoperasikan kapal wisata dengan brand Komodo Escape.

Bicara soal kelestarian lingkungan, misalnya, akan coba diatur zonasi di mana kapal boleh dan tidak boleh buang jangkar. Hal ini disebabkan keberadaan terumbu karang dan berbagai biota laut yang sangat rentan terhadap gangguan.

Saat ini, kata Robby, juga merupakan masa paling ideal untuk menetapkan berbagai aturan baru. ”(Saat ini) benturan dengan ekosistem masih (relatif) sedikit karena penduduknya juga masih sedikit. Kunjungan wisatawan sudah ada, tetapi belum meledak,” sebut Robby. (ICHWAN SUSANTO/ANTONIUS PONCO ANGGORO/INGKI RINALDI)